夏でも冬でも、どの土地へ行っても、夜歩くのが好きだ。

何といっても、夜は暗いのが良い。人がいる場所でもいない場所でも、昼間に比べて圧倒的に干渉するものが少ない。それは人だけでなく、見えなくて良い細部だとか、眩しい光だとか、あるいはけたたましい騒音だとか、色々なものに当てはまる。車通りの少ない場所であれば、信号機すらその機能を止めて、歩くものの自由と責任に委ねる。要は、夜のほうが自由な感じがして良いということなのかもしれない。

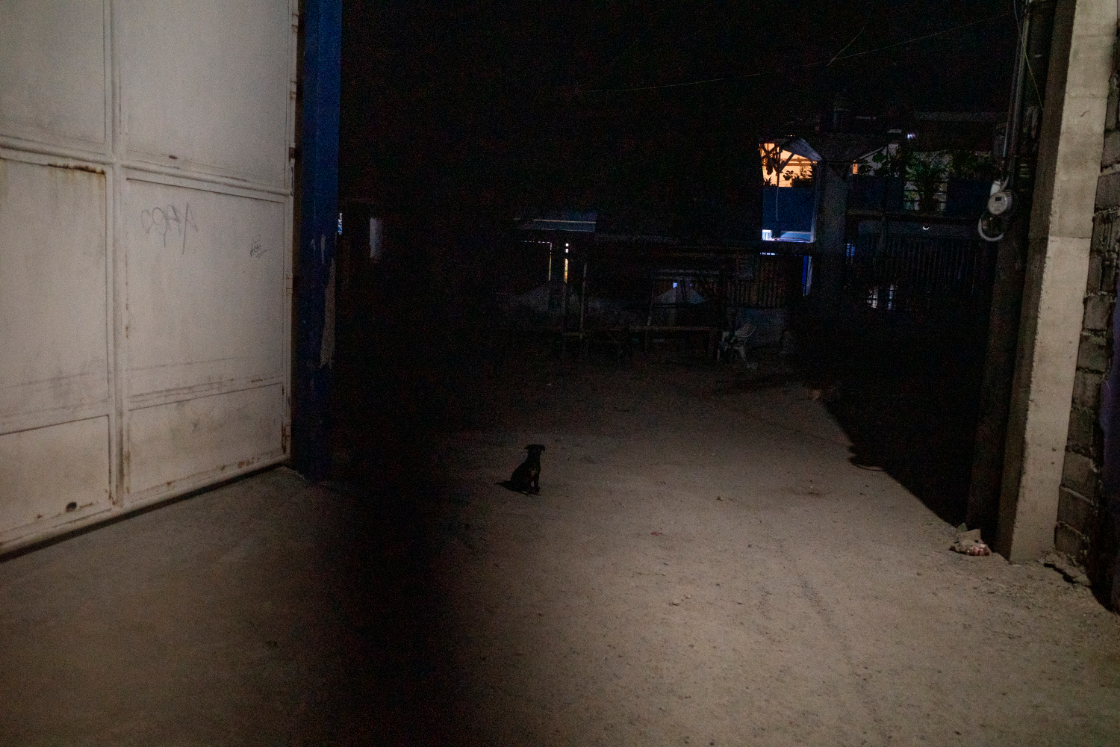

一人で歩くこともあれば、妻や飼い犬と連れ立って散歩することもあるし、娘たちが気まぐれについてくることもある。GRと、ウイスキーか日本酒を入れたステンレスのミニボトルを持ち、適当に歩く。

学生の頃から、学校やアルバイトが終わると、夜歩きながら撮っていた。学部生の頃は下北沢に、大学院生になってからは西新宿の外れに住んでいたのだけれど、下北は終電が過ぎる頃になると、その周辺に住んでいる私と同じような若者たちがわらわらと集まり始め、昼間とは全く違う風景を作るのが面白かったし、西新宿はまだ再開発前だったから、一面に金網を張った空き地が延々と続いていて、色々な意味でとても暗い印象を放っていたのを覚えている。

その頃持っていたのは、フィルムカメラのGR1sで、コダックのトライXや安いカラーフィルムを詰めて撮影していた。シャッターボタンを押すと、「チッ、ジー」とフィルムの巻き上げ音が聞こえた。感度は400だったから、ほとんどブレていたし、街灯の色が被って大体緑っぽく写っていたが、夜の写真はそういうものだと思っていた。

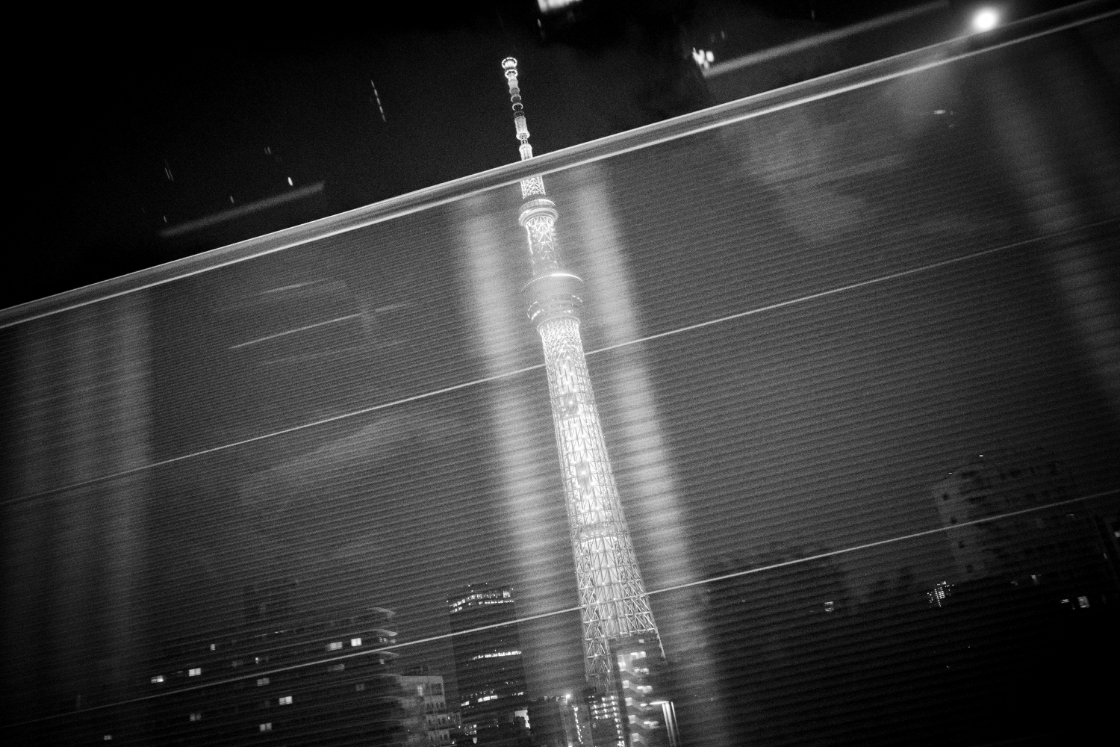

それに比べると、GR IIIに持ち替えた現代の夜の写真は、信じられないくらいちゃんと写る。ブレは少なく、オートホワイトバランスによって色も見た目に近く、鮮明だ。巻き上げ音もないから、「チッ」で終わる。それでも、学生の頃と同じような、ほのかな高揚感みたいなものは、夜の光の中を歩くことに変わりなく残っているように思う。

夜に出会う人や、動物、あるいは植物には、同じ時間に生きていることを感じられるのに、昼間の渋谷や新宿ですれ違う数えきれない人々にはその感覚が希薄になるのはなぜなのだろう。単にその数が少ないから、勝手に同類のように感じられるからなのか。海外のカフェで、偶然隣り合った日本人同士みたいに。少なくとも、そんなどうでも良いようなことを考えながら撮影するのは、それが夜だからなのだろうと思う。

ブラッサイが撮った夜のパリも、奈良原一高が撮ったヴェネツィアの夜も、トッド・ハイドが巡った郊外の夜も、もちろんそれぞれ全く違う意味がそこにはあるのだけれど、私が夜歩くことが好きなその理由は、同じく夜に惹きつけられる様々な写真家の根本的な理由と、そうずれたものではないだろう。「夜」が、写真家にとって最も魅力的な被写体の一つであることは、写真史を見ても、良く分かる。

大和田良

1978年仙台市生まれ、東京在住。東京工芸大学芸術学部写真学科卒業、同大学院メディアアート専攻修了。2005年、スイスエリゼ美術館による「ReGeneration.50Photographers of Tomorrow」に選出され、以降国内外で作品を多数発表。2011年日本写真協会新人賞受賞。著書に『prism』(2007年/青幻舎)、『五百羅漢』(2020年/天恩山五百羅漢寺)、『宣言下日誌』(2021年/kesa publishing)、『写真制作者のための写真技術の基礎と実践』(2022年/インプレス)、詩人のクリス・モズデルとの共著『Behind the Mask』(2023年/スローガン)等。東京工芸大学芸術学部准教授。

www.ryoohwada.com

https://www.instagram.com

![]()